整形外科

診療科の紹介

“救急拠点病院”として、また高度先進医療を目指して

『運動器』という言葉をご存じでしょうか? 骨、軟骨、筋肉、靱帯、神経など人体の活動を担う組織や器官の総称で、整形外科医はこの運動器を守るスペシャリストです。加齢に伴う疾患(膝や股関節などの変形性関節症、脊柱管の狭窄や骨粗鬆症など)やスポーツ障害、また労働災害や交通外傷による運動器損傷など、整形外科治療に対する社会的ニーズは年々大きくなっています。

日本整形外科学会が進めてきた「ロコモティブ・シンドローム(通称ロコモ)対策」―起立・歩行など日常の活動性の低下を予防し、身体機能の維持・向上を図る―が近年注目を集めています。これは高齢者の筋力低下(サルコペニア)による活動性の低下が、全身の虚弱化(フレイル)や認知機能障害の進行と密接に関係していることも大きく関与しています。「健康寿命の延伸」に取り組んできた厚生労働省は、いままさに「ロコモ」に注目しさまざまな活動を展開しています。

さて、運動器疾患に取り組む整形外科には多くの専門領域がありますが、当科ではまず四肢・体幹の状態を総合的に評価し、障害状況を把握して個々に適した治療を心がけています。毎週のカンファレンスでは、障害状況を多角的に分析し最良の治療法を選択しています。また入院による治療では、リハビリ訓練の進捗状況や、日常生活上の問題点(退院後の生活環境など)について、定期的に多数のスタッフでのカンファレンスを行っています。

現在、先端技術(内視鏡や顕微鏡手術、骨・軟骨移植、自家軟骨培養移植など)に習熟した経験豊かなスタッフがこれらの治療に取り組んでいますが、これら専門分野を含んだ年間の手術件数は県下でトップを誇っています。

“困ったときは労災へ”皆さまからのご要望をいただいてきましたが、今後もご要望にしっかり対応できるよう、研鑽して参りたいと思います。

『 運動器疾患は、労災病院におまかせあれ!』

ホスピタルファイルへの掲載

ホスピタルズファイルに当院整形外科の記事が掲載されました。

画像をクリックしていただくと、記事を閲覧して頂けます。

診察内容・特徴

長年の治療実績に基いた先端治療

さまざまな外傷に対して、確実かつ早期に社会復帰が可能となる治療法を選択しています。近年増加傾向がみられる高齢者の大腿骨頚部骨折では、呉地区の地域連携パスを導入し、機能低下を最小限とする治療を行っています。

また日常生活上著しい制限となる高齢者の頚(くび)・腰の脊柱管狭窄や、変形性関節症(股関節・膝関節)に対して、椎弓形成術や人工関節置換術を積極的に行っています。とくに80歳を超える高齢者手術では、より安全で侵襲の少ない手術として、脊椎・脊髄手術では顕微鏡を使った低侵襲手術を全例に行い、早期離床に努めています。また人工関節手術では、出血防止の工夫により、周術期の輸血がほぼ皆無となり、感染率の低下も得られています。

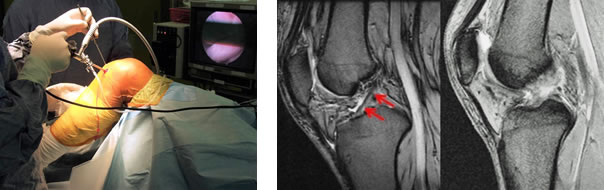

一方、スポーツよる膝関節障害(半月板損傷・靱帯断裂手術など)や中高年者の肩関節障害(腱板断裂手術など)に対して、ほぼ全例に鏡視下手術を行っていますが、低侵襲性のため後療法も短く、早期の社会復帰が可能となり良好な治療成績が得られています。

膝関節外科

小児期から青・壮年者のスポーツ障害や、加齢による膝関節の障害、および一般外傷を扱っています。スポーツ障害ではとくに前十字靱帯損傷を中心に他の靱帯損傷や半月板損傷に対して、鏡視下手術を行っています。十字靱帯に対しては靱帯再建術(あるいは補強術)を、半月板損傷に対しては縫合術(あるいは部分切除)を行っています。また小児から若年者に頻度が高い外側円板状半月では、鏡視下での半月板形成術を行っています。

一方、学童期から若年者に多い膝蓋骨亜脱臼障害では、内側支帯の再建術により良好な成績が得られています。

外傷は、青~壮年者の脛骨顆部骨折、膝蓋骨骨折、高齢者の大腿骨顆上部骨折の頻度が高く、脛骨では主にロッキングプレートを、大腿顆上部では髄内固定手術を行っています。

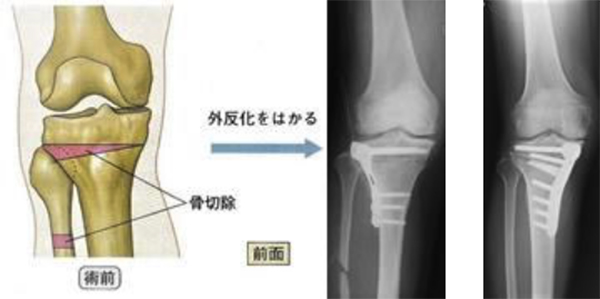

一方、変形性膝関節症に対する治療では、重労働に従事する壮年者の内側型変形性関節症に対して、高位脛骨骨切り術を行っていますが、矯正角が大きい場合はClosed-wedge法を、矯正角度が少ない場合にはOpen-wedge法を行っています。65歳以上で活動性が低い場合は、骨切り手術よりもUKA手術を適応としています。(UKA,TKAについては人工関節センターへ)

股関節外科

股関節外科では、主に変形性股関節症に対する治療を行っています。

変形性股関節症

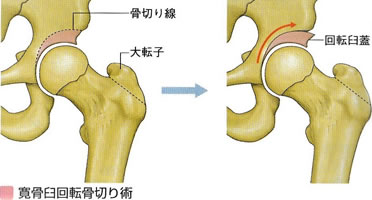

前・初期股関節症

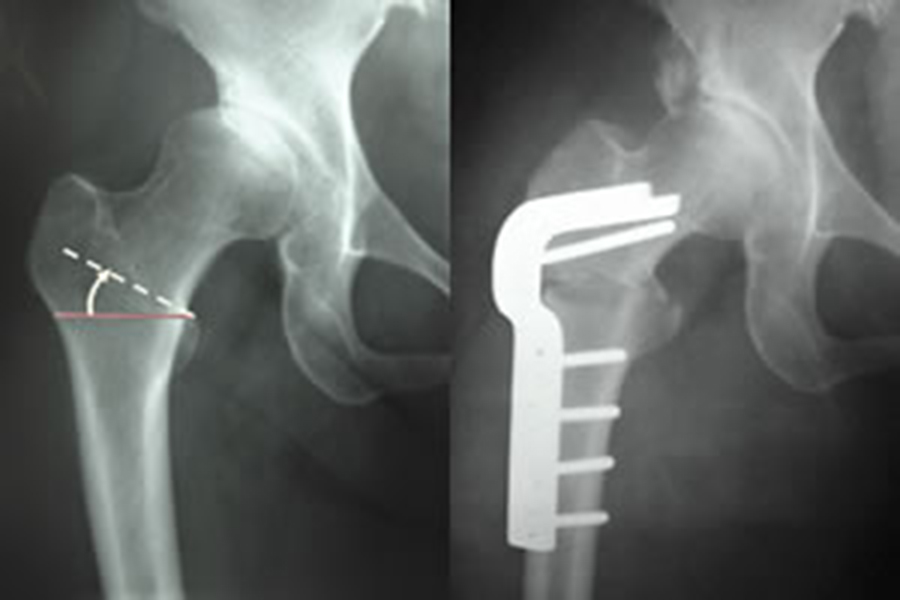

まだ変形が少なく、関節軟骨の変化が少ない段階で、寛骨臼の形成不全による症状が主な症状としてみられます。関節の不安定性による変形性関節症の進行防止の目的で骨切り手術を行います(図 1-a,b)

進行期・末期股関節症

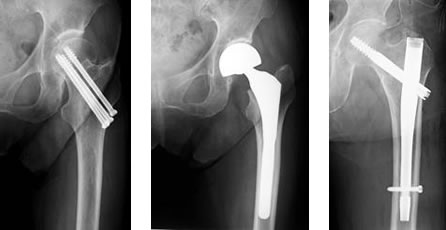

進行期の一部(青・壮年者)では骨切り手術 が適応となる場合がありますが、一般的にはTHAが適応となります。

大腿骨頭壊死

大腿骨頭の血行障害により骨頭が壊死し、経過とともに骨頭が潰れて変形性股関節症に至る疾患で、原因は不明ですが、多量のアルコールの飲酒や他の疾患で副腎皮質ホルモン剤を内服した場合に発生しやすいと考えられています。

大腿骨頭に正常な部分が残っている場合には、大腿骨頭回転骨切り術や大腿骨内反骨切り術が適応となることがあります。

壊死の範囲が広い場合は、人工関節置換術の適応となります。

肩関節外科

腱板断裂

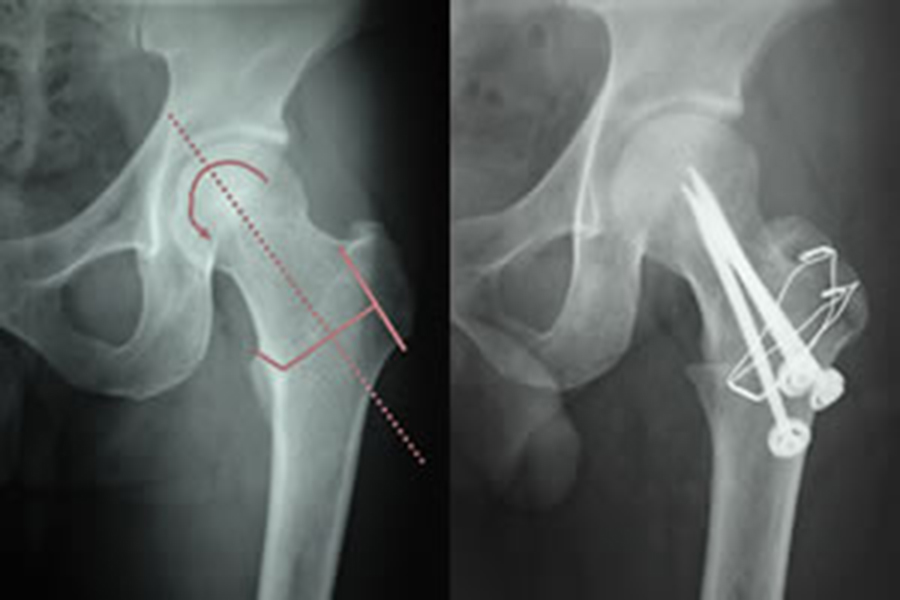

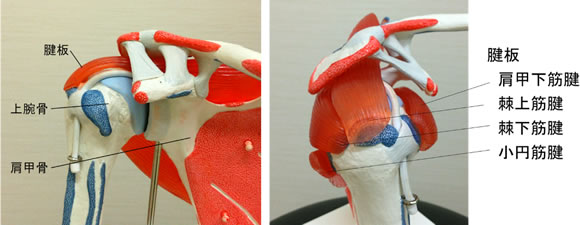

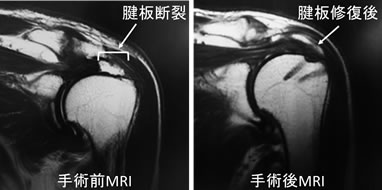

腱板は肩甲骨と上腕骨(二の腕の骨)をつなぐ肩甲下筋・棘上筋・棘下筋・小円筋といった4つ筋腱から構成され、肩の関節を安定させる働きを持っています。腱板断裂は、ケガ、酷使、明らかな原因のない加齢性変化などで生じます。腕を動かした時の痛み、夜間の痛み、肩の筋力の低下、腕が挙がらないなどの症状がありますが、症状が全くないこともあります。注射やリハビリといった保存治療で痛みや動きが改善することも多いです。しかし、腱板断裂が自然修復することはなく、若い方や保存治療を行っても支障がある場合は手術による修復をお勧めします。ただし、断裂してから長い時間が経っている場合には、修復が困難な場合もありますので事前に十分な評価を行います。修復手術は皮膚に小さな傷を数か所あけ、関節鏡というカメラを用いて行います。アンカーと呼ばれる糸の付いたビスを上腕骨に打ち込み、断裂した腱板を骨に縫い付けて修復します。術後は装具で肩を固定し、段階的にリハビリを行います。

反復性肩関節脱臼

肩関節は、肩甲骨関節窩(かんせつか)という受け皿の上に丸い上腕骨頭がのっている状態です。肩関節脱臼とはこの上腕骨頭が肩甲骨関節窩を乗り越えた状態で、この脱臼を繰り返す状態を反復性肩関節脱臼といいます。脱臼を繰り返す原因の多くは関節唇(関節窩の縁を取り囲む組織)・靱帯の損傷や関節窩が骨折していることにあります。脱臼を繰り返し、生活に支障がある場合は手術の適応があります。手術は肩関節鏡手術(鏡視下バンカート修復術)を行っています。関節窩にアンカーを打ち込んで損傷した関節唇・靭帯や骨を修復することで脱臼しないようにします。

肩関節拘縮・凍結肩(いわゆる五十肩)

肩の関節包という袋が厚くなって硬くなり、肩の痛みや動きの制限が生じた状態を肩関節拘縮、凍結肩といいます。よく五十肩といいますが、これは江戸時代から使われている言葉で曖昧な表現です。自然に治る場合もありますが、適切な診断と治療を行わないと痛みや動きの制限が持続することもよくあります。治療は最初に鎮痛剤の内服、ステロイドやヒアルロン酸の関節内注射を行います。疼痛が改善してから関節の動きを改善させるリハビリを開始します。これらの治療で痛みや動きに改善がない場合は次の治療を検討します。超音波を見ながら肩関節支配の神経周囲に麻酔薬を注入することで肩の痛みを感じない状態とし、医師が肩を動かすことで拘縮を解除します。これは日帰りで行えます。夜間の痛みが改善し、治療期間を短縮させる効果もあります。

脊椎・脊髄外科

せぼねの病気には、せぼねの骨自体(頚椎、胸椎から腰仙椎まで)の病気と、その中を走る神経(脊髄・馬尾神経とそこから分岐する神経根)の病気とが混在しています。原因としては、加齢による変性疾患や、事故などによる外傷、がんの転移を含めた腫瘍など、多岐に渡ります。高齢化の進む呉医療圏では、加齢が関与する変性疾患(腰部脊柱管狭窄症、頚椎症性脊髄症など)は増加していますし、骨粗しょう症を基盤とし転倒などの軽微な外力によって生じるせぼねの骨折(椎体骨折)も増えています。

見立てが悪いと手術しても良くなりませんから、経過や愁訴をしっかり伺い、所見をとって正しく診断する必要があります。その上で本人はもちろん家族の方も含めたご希望を把握し、最適となる治療方法を考えます。同じせぼねの病気であっても求めるニーズはさまざまですので、お一人の診察にどうしても時間がかかり、外来での待ち時間が長くなることもありますがご了承ください。

患者さんの日常生活の質に直結する脊髄症状(手指がもつれて箸が使いにくい、脚がもつれて転倒しやすいなど)や、馬尾症状(長時間立ったり歩いたりができなくなる、排尿・排便機能に問題がでるなど)が出現している患者さんにはできるだけ早めの手術を勧めています。それらの症状はお薬や注射などの保存療法では治りにくく、障害が大きくなって手術をしても症状が残ってしまうためです。せぼねの手術はこわいと躊躇される患者さんもいらっしゃいますが、しっかりと病態を把握した上で適切な手術を行い、術後に根気強くリハビリすることで、手術の結果・成績は格段に改善しています。

神経を圧迫する骨や靱帯を取り除くのに顕微鏡を使用して手術するのは、当地域では十分に確立されたもの。精緻で繊細な技術を継承しつつ、当科では2017年より全国でも最新鋭のものに更新したり、さらなる安全性を求め、骨を削ることと吸引することとが同時に可能な超音波器械を導入したりと、改善には余念がありません。術後の痛みも少なく、長期にわたるベッド上での安静は不要で、手術翌日から離床してリハビリを開始し、壮年者の早期社会復帰や、高齢者の合併症予防に努め、術後2週間程度での退院が可能です。

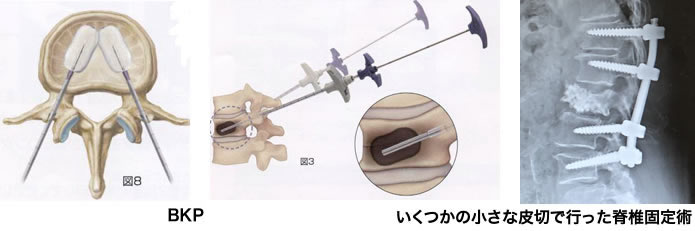

骨粗しょう症による椎体骨折に対しては、まずはコルセットなどの保存的治療を行いますが、なかなか痛みが引かない場合には、骨折部にセメントを詰める経皮的椎体形成術(BKP)を行なったり、背中を大きく展開せずいくつかの小さな切開でスクリューやロッドなどの金属で固定する脊椎固定術を行ったりしています。破綻したせぼねを手術によって安定させることで、痛みから早く解消され、離床できるようになります。

骨折が落ち着いた段階では骨粗しょう症に対する治療が重要となります。お薬も新たに開発・改良されていて、ここ数年で飛躍的に進化しています。採血や骨密度検査(DXA法)を行った上で、個々の特性に合わせた治療が受けられる時代となっていますが、どんないい治療も継続しないことには効果が上がりません。治療の継続にあたっては呉市の取り組み(骨粗しょう症重症化予防プロジェクト)に則って進めて参ります。症状が落ち着いた段階での慢性期の治療については、近隣の先生と連携して治療していきます。

手外科

手外科は上腕、肘から手指までの上肢を専門とする分野です。特に手や指は骨や腱などが複雑に絡んだ構造をしているため、とくに繊細な治療が求められます。

手外科の疾患は大きく分けて新鮮外傷と慢性変性疾患に分けられます。

新鮮外傷

上肢の骨折

手外科領域の骨折の中で最も頻度が高いのは橈骨遠位端骨折で、骨粗鬆症のある方が転倒し手を突いて受傷することが多い骨折です。骨折部がずれている場合は、機能障害を最小限にするため当院では積極的に手術を行っています。

<橈骨遠位端骨折>

手指の腱断裂

できるだけ早期に強固な腱縫合を行い、手術後は必要に応じて理学療法士と連携し可能な限り元の状態に近づけるよう治療しています。

四肢、手指切断

四肢や手指の切断に対しては、すべての症例で可能であるわけではありませんが、積極的に手術用顕微鏡を用いて再接合を試みます。

慢性変性疾患

ばね指

手指の屈伸の際にバネのようなひっかかりを感じることがある場合は屈筋腱の狭窄性腱鞘炎を考えます。ステロイド注射や、症状が強い場合には手術(腱鞘切除)を行います。

絞扼性神経障害

手のしびれや手指の運動障害の原因として手根管症候群(正中神経の障害)や肘部管症候群(尺骨神経の障害)の可能性があります。これらに対しては神経の除圧、神経剥離を行います。麻痺が進んでいる場合の機能再建には腱移行術などを行います。

変形性関節症

母指CM関節症、へバーデン結節に対しては症状に応じて関節形成や関節固定を行っています。

外傷外科

1次から高次の救命救急に対応する当院では、労働災害や交通外傷などによる重度外傷(骨盤外傷、脊髄損傷、多発骨折など)の頻度が高く、救急医や他科医師との連携のもとで迅速な治療を行っており、その治療成績は県下でもトップレベルにあります。また四肢・骨盤および脊椎骨折では、長年の治療成績より、機能障害を最小限とし、早期社会復帰を目指した治療を導入しています。とくに長幹骨骨折では、髄内釘固定術を中心に治療法を選択しています。

一方、増加が著しい骨粗鬆症を基盤とした高齢者の四肢の脆弱性骨折では、活動性の低下を最小限とするべく、早期より積極的に手術的治療を行っています。とくに頻度が高い大腿骨近位部骨折では、早期手術と呉市及び周辺地区病院との間で地域連携パスを作成・運用し、機能低下の防止に努めています。

現在、青・壮年者の長管骨骨折に対して、全国規模の骨折集積プロジェクトに参加し、治療成績向上のための症例分析を行っています(RODEO study)。

スタッフ紹介

日本整形外科学会 スポーツ医

中部整形外科災害外科学会 評議員

JOSKAS評議員

医学博士

脊椎・脊髄外科部長

日本脊椎脊髄病学会 認定指導医

日本骨粗鬆症学会 認定医

臨床研修指導医

医学博士

日本リハビリテーション医学会 専門医・指導医

医学博士

医学博士

医学博士

日本リハビリテーション医学会 専門医・指導医

日本体育協会スポーツドクター

日本職業災害医学会

外来担当医表

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 初診 | 加藤 | 中邑 | 加藤 | 中﨑 | |

| 2診 | 石井 曽田 藤野 | 益田 (手外科・腫瘍) | 高木 | 藤本 (膝関節) | 石井 |

| 3診 | 濱﨑 (脊椎) | 中﨑 (手外科) | 中邑 (肩関節) | 濱﨑 (脊椎) | |

| 4診 | 高橋 | 曽田 | 高橋 | ||

| 5診 | 藤本 濱﨑 | 藤野 | |||

| (手術) | 永松 (形成外科) ※第1・3・5火曜 午後のみ | (手術) | (手術) | ||

| 人工関節センター | 加藤 (午前・股) | 中邑 (肩) | 加藤 (午前・股) | ||

| 藤本 (午後・膝) | 藤本 (午後・膝) |

診療実績

手術実績(年度別手術件数)

| 手術内容 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|

| 総手術件数 | 1,928 | 1,993 | 2,152 |

| 人工関節 | 203 | 223 | 261 |

| └TKA | 149 | 182 | 184 |

| └THA | 42 | 30 | 42 |

| 脊椎・脊髄 | |||

| └頚椎 | 54 | 59 | 62 |

| └胸椎 | 18 | 10 | 11 |

| └腰椎 | 145 | 130 | 162 |

| 鏡視下手術 | |||

| └靱帯再建 | 21 | 15 | 11 |

| └半月板 | 58 | 55 | 98 |

| └腱板修復 | 54 | 38 | 56 |

| 骨折観血的手術 | 607 | 654 | 621 |

| └大腿骨近位 | 209 | 214 | 223 |

| └人工骨頭置換 | 83 | 91 | 105 |

| 絞扼性障害 | |||

| └手根管症候群 | 41 | 48 | 40 |

| └肘部管症候群 | 8 | 8 | 11 |